Zehn Jahre Theatertreffen-Blog sind auch zehn Jahre verschiedene Erfahrungen in der Medienwandelgeschichte. Unser langjähriger Mentor über Affektmaschinen, digitale Laboratorien und neue Subjektivität.

Zunächst ein Dank: Zehn Jahre versammelte sich jedes Jahr eine Redaktion, um das Theatertreffen-Blog jedes Mal neu zu erfinden. Und immer wieder haben wir uns gefragt, was das ist, das Internet und der Medienwandel, was in diesem Internet journalistisch geht, was nicht, was auf Papier besser ginge, was nicht. Und was heißt überhaupt Digitalisierung? Ich kann und will nicht für alle Teilnehmer*innen der zehn Jahrgänge sprechen, aber für mich: Es gibt keine abschließenden Antworten darauf, natürlich nicht, wir sind noch immer in der Kinderstube der Digitalisierung. Ich misstraue deshalb generell, aber in diesem Fall besonders allen abschließenden Urteilen, sei es jenen in kulturpessimistischer oder jenen in euphorischer Färbung. Digitalisierung meint zunächst ja nur einen umfassenden Kulturwandel, wenn man Kultur sehr weit fasst.

Und für jeden Wandel dieser Art sind die Zeitzeugen nicht die besten Auskunftgeber – die künftigen Historiker werden es genauer wissen. Es fehlt uns die Distanz, und dieses Fehlen drückt sich u.a. darin aus, dass der in Frage stehende Wandel immerfort unter moralischen Vorzeichen betrachtet, wenn nicht sofort an Geschmacksfragen verabschiedet wird. Zu diesem Distanzmangel gehört zudem eine sonderbare Geschichtslosigkeit, gerade unter jenen, die es besser wissen könnten.

Medienwandel ist kein Vorkommnis der Naturgeschichte

Ich will zwei nur leicht veränderten Zitate bringen, um dies anzudeuten. Hier das erste: „Wie viele kostbare Werke gingen verloren, als sie nur als Buch oder Handschrift existierten! Ist bisher ein einziges verloren gegangen seit die Vervielfältigung und Verbreitung von Kopien möglich ist?“ Und dies ist das zweite: „Täglich erscheinen neue Bücher, neue Texte, Wurfsendungen, Meinungen, Geschichten, Irrlehren. Wer kaum in der Lage ist, zu schreiben, glaubt, unbedingt schreiben zu müssen und sich einen Namen zu machen. Sie alle schreiben, um zu zeigen, dass sie noch am Leben sind.“

Das sind auch die typischen Klagen bzw. Jubeleien, die zehn Jahre Theatertreffenblog-Arbeit begleitet haben. Sie kamen in den Redaktionssitzungen auf, sie wurden auch dem Blog selbst gern zugerufen. Und wüsste man nicht, dass das erste, nur leicht veränderte Zitat von Thomas Jefferson (in einem Brief an George Wythe, ca. 1770) und das zweite aus Robert Burtons „Anatomie der Melancholie“ (von 1621) stammt – man hielte sie ja geradewegs für gegenwärtige Debattenbeiträge. Denn zwischen diesen Polen scheint die gesamte Digitalisierungsdebatte noch immer und immer wieder zu schwanken.

„Wir haben probiert, ohne immerfort nur an ein Produkt zu denken. Vielleicht liegt hierin sogar eine heimliche Parallele zum Theater verborgen.“

Die erste und einfachste Reaktion auf jede Art von Medienwandel ist einerseits ja die Furcht, das Gewohnte zu verlieren, und andererseits der Widerstand gegen einen Wandel, der allerdings prinzipiell offen ist. Jeder Medienwandel ist ja kein Vorkommnis der Naturgeschichte, er ist – wie eingeschränkt auch immer – der Gestaltung zugänglich. So wenig es die Politik gibt, die über einen kommt wie ein Platzregen, so wenig gibt es die Digitalisierung, der man schlicht ausgeliefert wäre. Im Grunde war das stets die Geschäftsgrundlage des Theatertreffen-Blogs – wir haben viel experimentiert, vieles auch verworfen, viel erst durch die jeweilige Umsetzung erfahren. Wir haben probiert, ohne immerfort nur an ein Produkt zu denken. Vielleicht liegt hierin sogar eine heimliche Parallele zum Theater verborgen: So wie die Theatergeschichte im Grunde eine Geschichte der Theaterproben ist, so findet der Medienwandel in den Laboratorien, jenen journalistischen Probe-Räumen statt, zu denen das Theatertreffen-Blog immer (auch) gehörte.

Insofern also, auch nach zehn Jahren: Wir sind noch mitten drin, den Umgang mit den digitalen Medien zu lernen, vornehmlich die entsprechenden Kulturtechniken und Wahrnehmungsweisen. Und wir sind noch sehr am Anfang, wenn über Digitalisierung entlang von Fragen geredet wird, ob es zum Beispiel gut und richtig ist, eine Inszenierung per Periscope zu jenen zu übertragen, die nicht kommen wollen oder können, oder auch, ob sich auf Twitter sinnvoll eine Kritik verfassen lässt.

Wo das Noch-Nicht-Können erprobt wird

Aber das sind im Grunde Oberflächenphänomene des in Frage stehenden Medienwandels. Denn dieser ist nicht schlicht ein Kapitel der Technikgeschichte, sondern vor allem eines der Sozial- und Mentalgeschichte. Wie bei jedem Medienwandel steht auch diesmal in Frage, was der Mensch als Mitmensch und Privatmensch, als Teilnehmer der Öffentlichkeit und seines Privatlebens ist. Die Digitalisierung gestaltet um, was es heißt, Subjekt zu sein. Und das ist wohl auch die Ursache für die hohe Emotionalität, in der Digitalisierungsdebatten geführt werden.

Das Theater spielt hier übrigens, wie es die Künste häufig tun, nicht unbedingt die Rolle des Avantgardisten, sondern des Experimentators, ist also selbst ein Labor-Raum, das Nicht- oder Noch-Nicht-Können zu erproben. Und das ist vielleicht der Grund, warum sich von den Künsten, dem Theater zumal, lernen oder zumindest mit ihnen studieren ließe, was Digitalisierung umfassend bedeutet. Denn das zentrale Phänomen der Digitalisierung ist nicht nur eine medien- und techniktheoretische Frage, das zentrale Phänomen ist das in sich paradoxe der verkoppelten Entkoppelung.

„Das ist im Grunde, was man Virtualität nennt: Eine entkoppelte Situation so erscheinen lassen, als sei sie es nicht.“

Entkoppelung heißt zum Beispiel Sprache und Sprecher zu trennen, wie es das Radio und das Telefon tun. Es ist bemerkenswert, dass darauf mit Schauder und Schrecken reagiert wurde, man denke an Walter Benjamins Notiz über die „gnadenlose“ Radiostimme, der er sich „ausgeliefert“ fühlte: „Nichts, was die Gewalt, mit der sie auf mich eindrang, milderte. Ohnmächtig litt ich“. Aus seiner Sicht zu recht hat Rudolf Arnheim bemerkt, dass der Ausgangszustand des Radios darin bestehe, „dass alles fehlt. Der Rundfunk beginnt auf der Folie des schweigenden Nichts.“ Das gilt zunächst auch für das Internet, aber es liefert auch die Möglichkeit, die entkoppelte Situation gleichsam wieder zu verkoppeln, durch Social Media etwa. Das ist im Grunde, was man Virtualität nennt: Eine entkoppelte Situation so erscheinen lassen, als sei sie es nicht. Die Illusion herstellen, es ließe sich die Technik mittels Technik zum Verschwinden bringen.

Im Dienst der Unverwechselbarkeit

Andreas Reckwitz betont vor diesem Hintergrund in seinem soziologischen Werk „Die Gesellschaft der Singularitäten“ (2017), dass sich in der Spätmoderne die Ausrichtung dessen umkehrt, was Technik ist. War Technik in der Moderne vor allem dafür da, verwechselbare Objekte zu fabrizieren, die man richtig oder falsch verwenden konnte und die die benutzenden Subjekte in jene aufteilte, die diese Technik richtig oder eben falsch verwendeten, stand hier also im Zentrum die Produktion von funktionalen Gütern, kehrt sich das mit der Digitalisierung um: Die digitalen Technologien nehmen den Stellenwert einer allgemeinen Infrastruktur zur Fabrikation von Singularitäten an. Alles, was wir mit den Profilen auf Twitter oder Facebook, mit unseren Webseiten oder Online-Strategien tun, steht demnach im Dienst der Unverwechselbarkeit. Das ließe sich auf das Theater übertragen: Während der Schauspieler in der Tradition der Klassik, vor allem nach August Wilhelm Iffland, angehalten war, durch seine individuelle Virtuosität verwechselbare Figuren, nämlich in verschiedenen Inszenierungen denselben Hamlet darzustellen, weil sich ja in und mit ihm dieselbe Menschengestalt zeige, kommt es dem sogenannten postdramatischen oder genauer: immersiven Theater darauf an, singuläre Figuren, unverwechselbare Darstellungen zu zeigen.

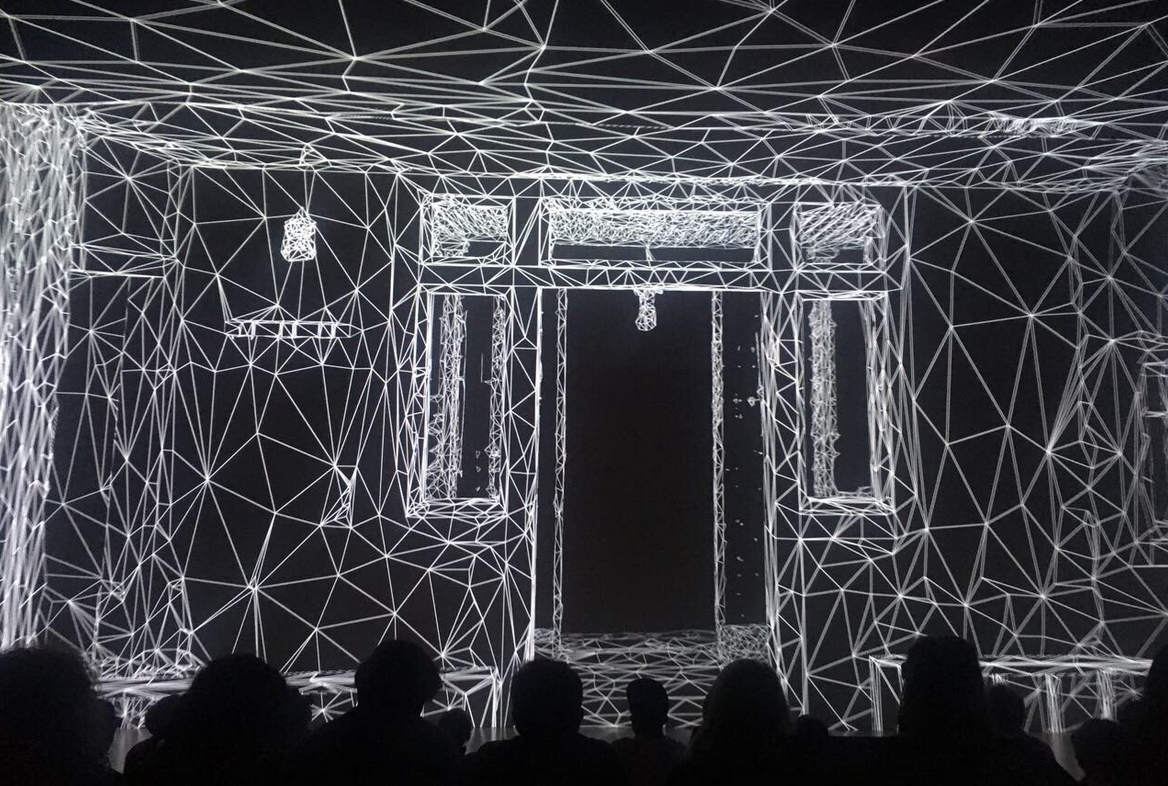

Meilenstein des immersiven Theaters: „Die Erscheinungen der Martha Rubin“ von SIGNA beim Theatertreffen 2008. Foto (c) Arthur Köstler

Das hat weitreichende Folgen: Indem das Internet eine Technologie ist, die der Fabrikation von Singularitäten dient, wird es zur Affektmaschine, betreibt also eine Emotionalisierung, die den Sozialen Medien etwa primär den Charakter einer phatischen Kommunikation verleihen. Die Netz-Kommunikation ist deshalb wesentlich eine Narrationsmaschine mit erheblichen affektiven Wirkungen, die die Struktur von Performativität hat. Sie dient der Herstellung von Gemeinsamkeit durch Gefühle der Gemeinsamkeit, die sich individuell ausdrücken, inklusive der Gefühle des Ausschließens.

„Mit dem dramaturgischen Profil-Selbst kollabiert die Differenzierung zwischen Persönlich-Privat und Systemisch-Allgemein: Das ist der Umbau der Öffentlichkeit zum Sigularitätsmarkt.“

Zu diesen Singularisierungsprozessen gehört der Wettbewerb um Originalität und die Selbstinszenierung als Individuum. Das ist, wenn man so will, die eigenwillige Fortführung des romantischen Projekts, wobei das zu entdeckende Ich aber nicht mehr auf der Reise nach Innen, sondern auf den Netz-Wegen der Interaktion gefunden werden soll. Denn das Besondere der digitalen Kommunikation besteht ja darin, dass diese Singularisierung in der Öffentlichkeit stattfindet, und zwar so, dass der Differenz von privat und öffentlich die Spitze genommen wird. Reckwitz spricht sogar vom dramaturgischen Subjekt, das auf eine Authentizität verpflichtet ist, die wie jede Authentizitätsstregie nicht etwa das Echte, Unverstellte offenbart, sondern ein Echtes unverstellt inszeniert. Daher auch der Kampf um Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit, weil es keine Inszenierung ohne Publikum gibt. Das Profil wird insofern zum Leitformat.

Und mit diesem dramaturgischen Profil-Selbst kollabiert, wie erwähnt, die Differenzierung zwischen Persönlich-Privat und Systemisch-Allgemein: Das ist der Umbau der Öffentlichkeit zum Sigularitätsmarkt. Und das hat natürlich Auswirkungen nicht nur auf Geist und Mentalität, sondern auf den Körper. Denn der Körper ist als Profil-Körper ein öffentliches Gut, das wahlweise mit Scham oder mit Stolz belegt wird. Überspitzt formuliert: Ich habe zwar einen privaten Körper, aber einen öffentlichen Leib.

Privater Körper, öffentlicher Leib, Inszenierung des unverstellt Echten: Kim Kardashian auf Instagram

Auf dieser Spur folgt ein Theater, das sich von der Präsenz des Körpers zu lösen versucht, indem es sich nicht mehr an das räumlich gleichzeitige Vorhandensein von Körpern gebunden sieht. Es reicht, wenn die Leiber einen Zeit-Raum teilen, etwa durch gleichzeitiges Anwesendsein mittels Social Media bei einem inszenierten Theatervorgang: Ich sehe etwas, schreibe einen Tweet und nehme so an der behaupteten Gleichzeitigkeit teil. Ich bin affiziert, lasse mich berühren, berühre andere.

Medienwandel heißt Ausdifferenzierung

Auf diese Weise entstehen, was Reckwitz Neogemeinschaften nennt: Sie zeichnen sich nicht durch einen geteilten ästhetischen Geschmack oder einen geteilten Glauben aus, sondern durch geteilte Affizierung. Das Internet als Affektmaschine schafft damit singularisierte Kollektive, die sich durch Interaktion erhalten. Abgesehen von den vielfach beschriebenen Prozessen der Enthierarchisierung und folglich Destabilisierung von Institutionen, die im Zuge der Digitalisierung an Geschwindigkeit gewinnen, ist diese Interaktion die Herzkammer solcher Gemeinschaften selbst, die vom Zwang zur Selbstinszenierung wie von der Freiheit zur Selbstdarstellung strukturiert sind.

Solche singularisierten Kollektive können durchaus auch eine Blog-Redaktion oder eben ein Theaterpublikum im Internet sein. Die Frage, ob das dann noch Theater – oder Journalismus – ist, hilft hier nicht weiter – mit Essentialismus ist es jedenfalls nicht getan. Medienwandel heißt ja immer auch Ausdifferenzierung, nie schlicht Ablösung des einen durch das andere. Ich fürchte entsprechend weder das Ende des Theaters noch das Ende des (Kultur)Journalismus, auch keinen Niedergang, welcher Art auch immer. Ich erwarte allerdings ebenso wenig strahlende Glanzzukünfte. Der Medienwandel als Subjektwandel entzieht sich grundlegend solchen Zuschreibungen. Auch das ließ sich durch das Theatertreffen-Blog lernen: Es ist weder zu falschem Pessimismus noch zu vorschneller Euphorie Anlass. Medienwandel ist Arbeit, Gestaltungsarbeit. Sie fängt gerade erst an.