Lange galt der Chor auf deutschsprachigen Bühnen als vollkommen inakzeptabel. Zu naheliegend waren die Assoziationen mit Faschismus und Gleichschaltung. Heute ist der Chor wieder allgegenwärtig – auch dank eines solitären Theatermachers.

„Man kann ihn (den Chor, Anm.) dem Tempel der Architektur vergleichen, welcher das Götterbild, das hier zum handelnden Helden wird, umgibt. Bei uns dagegen stehen die Statuen unter freiem Himmel, ohne solch einen Hintergrund, den auch die moderne Tragik nicht braucht, da ihre Handlungen nicht auf diesem substantiellen Grunde, sondern auf dem subjektiven Willen und Charakter, sowie auf dem scheinbar äußerlichen Zufall der Begebenheiten und Umstände beruhen.“

Das schreibt Georg Wilhelm Friedrich Hegel in seiner „Ästhetik“ über die Figur des Chores und vertritt damit eine bereits im Theater des 18. und 19. Jahrhunderts häufig anzutreffende Position: Die Chor-Figur stellt demnach gleichermaßen die Personifizierung einer antiquierten Weltanschauung dar. Längst überwunden, schlichtweg entbehrlich. Der Chor, welcher uns als festes fortwährend bestehendes Element aller uns erhaltener antiker Tragödien und Komödien bekannt ist, scheint in der Antike verblieben zu sein und die Reise in das bürgerliche Theater nicht geschafft zu haben.

Diese Marginalisierung des Chores zieht sich bis weit ins 20. und 21. Jahrhundert hinein: Die Chor-Figur bleibt überflüssig; im Vordergrund steht nunmehr das Individuum mit seinem komplexen Seelenleben. Die faschistoiden Gemeinschaftsideologien im Europa der 1930er- und 1940er-Jahre führen schlussendlich zur völligen Entfremdung des Chores, der fortan mit faschistischer Gewalt und totalitärer Gemeinschaft assoziiert wird und infolgedessen im modernen europäischen Theater kaum noch willkommen ist.

Ursprungselement allen Theaters

Dabei ist der Chor schon immer da gewesen: unerschütterlich präsent als tanzender Sängerchor kultischer Feste, nicht nur in der griechischen Antike, sondern bereits in den orientalischen Hochkulturen früherer Zeiten. Von Aristoteles und anderen wird er zum Schöpfer des Theaters erklärt – seine Ritualbegehungen mit Tänzen und Gesängen sollen die Geburt beider Theatergattungen, der Tragödie und der Komödie, initiiert haben. Dauerpräsent bleibt der Chor auch im antiken Amphitheater. Dort nimmt er die orchéstra, den Raum zwischen Bühne und Zuschauerrängen, ein.

Über die Aufgabe des Chores in diesem Theaterraum lässt sich streiten. Kaum eine Theaterfigur wurde jemals mit derart unterschiedlichen Funktionen betraut wie er. Beobachten lässt sich vor allen Dingen, dass sich in den antiken Dramen von Sophokles und Euripides eine Spaltung zwischen Chor-Kollektiv und einzelnen Protagonisten manifestiert. So begegnen uns Einzelfiguren, die, abgekapselt vom Kollektiv, nunmehr einzelkämpferisch um Selbstdefinition und Freiheit ringen – und daran stets zugrunde gehen. Umstritten bleibt allerdings, wer diese Spaltung initiiert hat – ob also das Chorkollektiv eine nunmehr protagonistische Figur, die sich nicht dem Allgemeinwillen fügen wollte, ausgestoßen hat, oder ob das Individuum auf der Suche nach individueller Glückseligkeit freiwillig das Kollektiv verlassen hat. Ist der Chor wirklich so autoritär gefährlich? Ist eine Ansammlung von Menschen auch immer eine Ansammlung Verblendeter, unmündig Agierender? Darf es den Chor nicht mehr geben, wenn wir an der Freiheit des Individuums festhalten wollen?

Der Chor ist für Schleef krank!

Diese Fragen, vordergründig die nach der Spaltung zwischen Chorkollektiv und Protagonisten beschäftigten auch den großen Regisseur, Künstler und Autor Einar Schleef. In seinem Schaffen bemühte er sich, die aus dem zentralperspektivischen, bürgerlichen Theater längst verdrängte Chor-Figur wieder ins Theaterverständnis zu integrieren. Ein wohlwollendes paralleles Dasein von Chor und Einzelfigur, wie es in vielen antiken Dramen gegeben ist, hält Schleef jedoch für unmöglich. Stattdessen sieht er diese beiden Positionen in einem ständigen Konflikt zueinander fortgedeihen. Der Chor ist für Schleef krank!

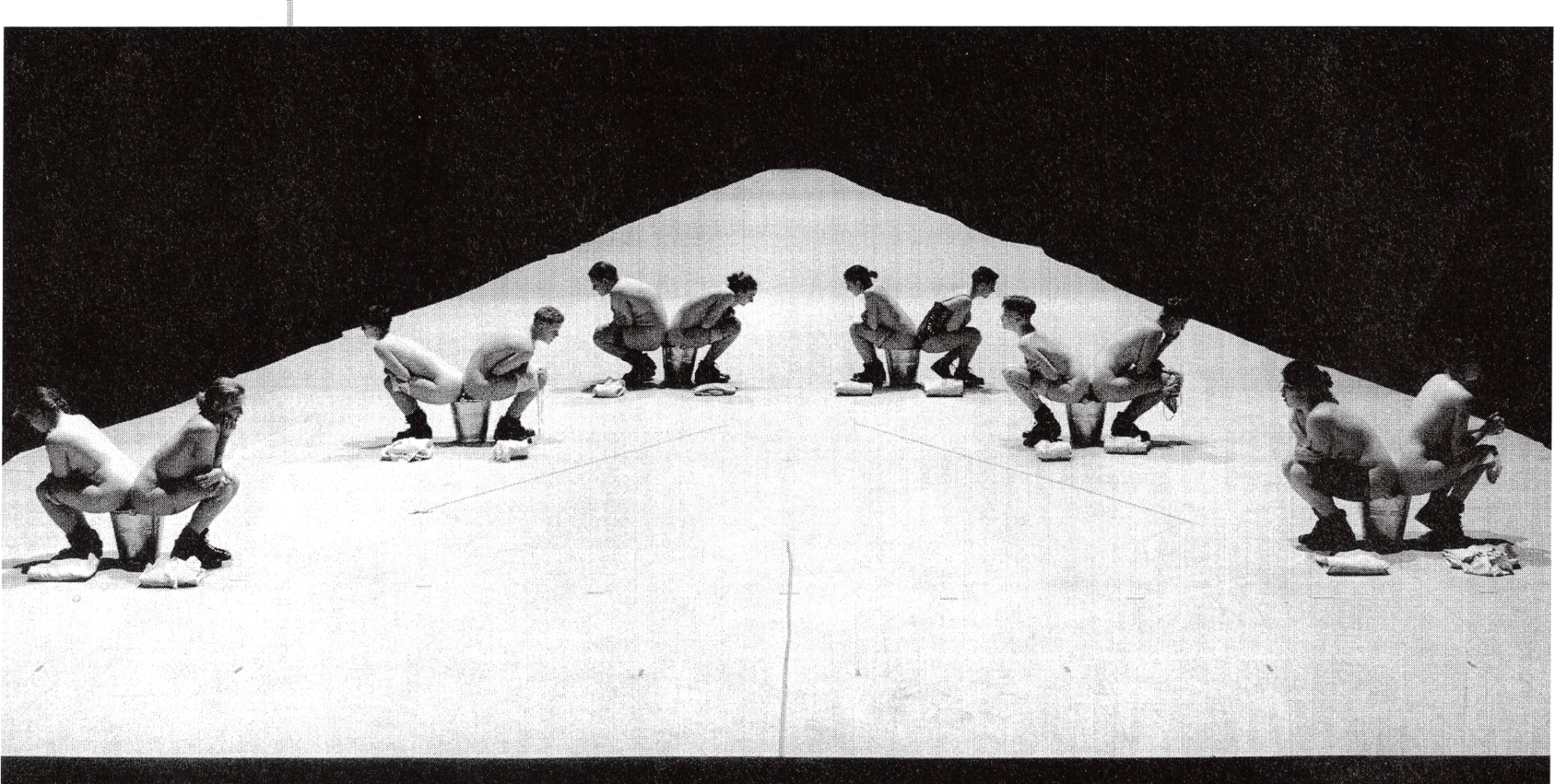

Er kann als eine Zusammenrottung von Einzelfiguren gesehen werden. Sie stehen dicht beieinander, suchen aneinander Schutz, obwohl sie einander energisch ablehnen. Der Schleef’sche Chor weiß allerdings um seine Krankheit und bemüht sich um seine Selbsterhaltung, indem er ein Opfer bringt und beispielsweise eine störende Einzelfigur aus der Gruppe verabschiedet. Die Einzelfigur dagegen ist zwar auch krank, weil sie nunmehr alleine überleben muss, jedoch erkennt sie ihren Zustand nicht an und sobald sie an die Herrschaft gelangt – dies zeigt Schleef sehr eindrücklich in seiner „Mütter“-Inszenierung – versucht sie, den Chor zu unterdrücken, da sie von seiner revolutionären Kraft weiß.

Tatsächlich assoziiert Schleef mit dem Chor oftmals eine marginalisierte Gruppe. Aber gerade dadurch, dass dieser Chorkörper eine Ansammlung mehrerer Einzelkörper darstellt, verfügt er auch über eine viel größere, um einiges potenzierte Kraft, mit der er sein Opfer-Dasein überwinden und Macht behaupten kann. Darüber hinaus setzt Schleef den Chor in seinen Inszenierungen ein, um eine andere Form des Theaters zu erschaffen, die das illusionistische bürgerliche Theater überwinden soll. Dies gelingt Schleef einerseits durch das Kreieren öffentlicher, den Zuschauer unmittelbar in das Bühnengeschehen integrierender Theaterräume. Andererseits aber auch durch die Präsenz des Chores, der sich nicht in eine feststehende Geschichte einfügen lässt, und stattdessen die fiktive Narration aufzubrechen versteht, um ein ebenso psychisches wie physisches Miterleben des Konfliktes zu ermöglichen. Sowohl in der Antike wie auch bei Schleef ist der Chor folglich bemüht, einer Tautologie zwischen dem Zuschauer und der Fiktion entgegenzuwirken und stattdessen das Theater in einen Raum der Öffentlichkeit zu verwandeln. Der Zuschauer soll nunmehr mitfühlen, mitdenken und die Fähigkeit zur (Selbst-)Reflexion lernen.

Der Chor als aufgeklärtes Wesen

Schleef holt den Chor, wenn man so will, also zurück in den Theaterraum. Er warnt vor dessen potenzierter Kraft, verweist allerdings auch auf seine Schwäche und Instrumentalisierung durch das autoritäre Einzelne. Der Chor wird nunmehr theaterfähig. D’accord, der Chor.

Auch auf dem diesjährigen Theatertreffen sind mehrere Chöre da gewesen. Ob als Chor der kollektiven Andacht bei She She Pop oder als Variation eines sich durch die Kriegszeit kämpfenden Brüderpaares in Ulrich Rasches „Das große Heft“: Hier begegnen uns Chöre, die jeglichem Vorurteil von Gleichschaltungsmaschinerie entgegenwirken. Es sind Chöre mündiger Menschen, die in der Form ihrer Bewegungen, ihrer Art zu laufen, zu sprechen, zu schreien, als Einzelne im Kollektiv erkennbar werden. In She She Pops „Oratorium“ liegt dies vordergründig daran, dass der Chor der Zuschauer*innen nicht geprobt wurde und deswegen gar nicht andauernd unisono, sondern bei jedem Anlauf unterschiedlich klingt.

Ulrich Rasches Arbeit am Chor setzt auf den feinen Unterschied: Die minimale, den Bruchteil einer Sekunde dauernde Abweichung von der Kollektiv-Norm ist es, die aufzeigt, dass Chor-Form und Individualismus sich nunmehr nicht mehr ausschließen müssen. Aber diese Abweichung geschieht freilich nicht von selbst. Sie muss mitgedacht, mitinszeniert werden. Von Regisseur*innen, die dieses aufgeklärte Dasein der chorischen Form unterstützen. Und in der zeitgenössischen Theaterpraxis geschieht das immer häufiger: Der Chor ist zurück – als Kollektiv verständiger Individuen.