Was heißt politisches Schreiben im Gegenwartstheater? Welche Tendenzen lassen sich ausmachen? Welche politische Wirkmacht kann ein Theatertext entfalten? Mit diesen Themen befasste sich die Abschlussdiskussion beim Stückemarkt 2015. Unter der Moderation von Christine Wahl (Kulturjournalistin) waren folgende Referenten auf dem Podium zu hören:

Valerie Göhring (Theatertreffen-Blog), Daniel Cremer (Stückemarkt-Autor 2015, Talking Straight Festival), Ewald Palmetshofer (Autor, Stückemarkt-Juror 2012), Yvonne Büdenhölzer (Leiterin Theatertreffen Berlin) und Thomas Krüger (Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung)

Das Theatertreffen-Blog war mit Block und Stift dabei und fasst die wesentlichen Schwerpunkte des Gesprächs in kompakter Form zusammen.

Der politische Gehalt im Theater ist nicht im Text vorhanden.

Nicht der Stücktext ist maßgeblich für den politischen Gehalt der Theatererfahrung, vielmehr geht es um die politischen Formen des Theaters per se. Das Theater ist ein politischer Ort durch die direkte Interaktion zwischen Zuschauern und Theatermachern. Es kann zum konkreten Eingreifen auffordern und aktuelle Bezüge herstellen bzw. auf sie reagieren. Wie dieses Potenzial ästhetisch umgesetzt wird, kann man variiert betrachten: Thomas Krüger nennt als ein Beispiel „Esso Häuser Echo“ ein installatives Environment, das den politischen Gehalt auf räumlicher Ebene behandelt. Daniel Cremer verweist pauschal auf das Politische innerhalb einer Aufführungssituation.

Der Akt des Schreibens kann eine Form von Selbstermächtigung sein.

Daniel Cremer versteht den Theatertext als einen Ort der Herrschaft. Der Akt des Schreibens sei eine Geste der Selbstermächtigung, die eine Zuhörerschaft einfordern und somit auch Macht ausüben kann. Stichwort: „Ihr Mehrheitspublikum müsst mir zuhören!“ Es ginge jedoch wechselseitig genauso darum, bestehende Machtstrukturen in Texten zu „verflüssigen“ und Sprache als Herrschaftsinstrument zu hinterfragen.

Eine andere Perspektive nimmt Ewald Palmetshofer in Bezug auf den Akt des Schreibens ein. Er sieht den Schreibprozess nicht per se als Akt der Selbstermächtigung an, da er immer davon ausgeht, dass der Text von einer anderen Person gesprochen wird: „Texte sprechen nicht für sich selbst.“ Es ist der Versuch, an der gesprochenen Sprache zu zeigen, wie die Wirklichkeit durch sie erst konstituiert wird.

Nicht nur die Multiperspektivität von Theatertexten, sondern auch die Heterogenität des Publikums müssen eingefordert werden.

Das Verhältnis von Realität und Wirklichkeit, wie bereits bei Cremer und Palmetshofer angeklungen, taucht in einem anderen Kontext noch einmal auf.

Thomas Krüger verweist auf die Selektivität der Medienberichterstattung. An diesem theaterfernen Beispiel werde deutlich, dass Texte immer Interpretationen von Realität seien. Auch das Theater liefere nur eine von vielen möglichen Interpretationen. Um eine Multiperspektivität in Texten herstellen zu können, müssten auch die Theater als Kulturinstitutionen an sich heterogener werden. „Die Heterogenität der Gesellschaft muss sich in der Heterogenität des Theaters spiegeln.“

Valerie Göhring geht einen Schritt weiter und setzt sich nicht nur für die Förderung von Heterogenität ein, sondern dafür, Heterogenität endlich als Grundvoraussetzung anzuerkennen. Thomas Krüger hebt hervor, dass die Dekolonialisierung des Theaters und das Integrieren einer Vielheit von Perspektiven nicht bei der Institution Theater aufhören sollte, sondern sich auch auf den Text beziehen müssten. Die Forderung nach mehr Diversität beziehe sich auch auf das Publikum. Ewald Palmetshofer plädiert für einen „Schwellenabbau“, der bereits beim Theaterkartenverkauf anfangen sollte. Als Beispiel nennt er einen kostenlosen Kartenverkauf an Auszubildende und Berufsschüler. Dieser Schwellenabbau müsste aber auch auf inhaltlicher Ebene fortgeführt werden.

Yvonne Büdenhölzer relativiert: Sie sei sich bewusst, dass man über Themenschwerpunkte und Inhalte ein gewünschtes Zielgruppenpublikum erreichen könne. Es müsse immer auch um Kunst als ästhetische Praxis gehen. Darauf eingehend hinterfragt Daniel Cremer die Maßstäbe und Wertevorstellungen, an denen sich Qualität bzw. emanzipatorischer Gehalt bemessen ließe. Traditionell seien diese Maßgaben am aufklärerischen Impetus des weißen, heterosexuellen Mannes angelehnt. Damit hebt er hervor, dass die Vorstellungen von Qualität und Gehalt dezidiert von einer bestimmten Menschengruppe ausgehen, die nicht die Mehrheit der Gesellschaft abbildet. Er betont, dass man auch einen Theaterbegriff aus der Sozialpädagogik ableiten könnte. „Es muss sich ganz viel durchschütteln!“ Thomas Krüger ergänzt, dass man immer – auch im Theaterbetrieb – mit Double Standards arbeite. Wichtig sei, diese Standards zu benennen und sie zur Disposition zu stellen.

Die Relation zwischen den Begriffen Kunst, Aktivismus und Soziale Arbeit, wird von Yvonne Büdenhölzer aufgenommen. Diese Begriffe müssten immer wieder konkretisiert und zueinander reflektiert in einen Zusammenhang gebracht werde. Es bestehe die Gefahr, dass man Kunst mit den Mitteln der Sozialarbeit begründet und umgekehrt. Thomas Krüger entgegnet, dass das Theater ein Anrecht auf Interdisziplinarität habe. Theater dürfe und solle sich den Mitteln und Methoden von sozialer Arbeit bedienen.

Politisches Theater als Antitheater

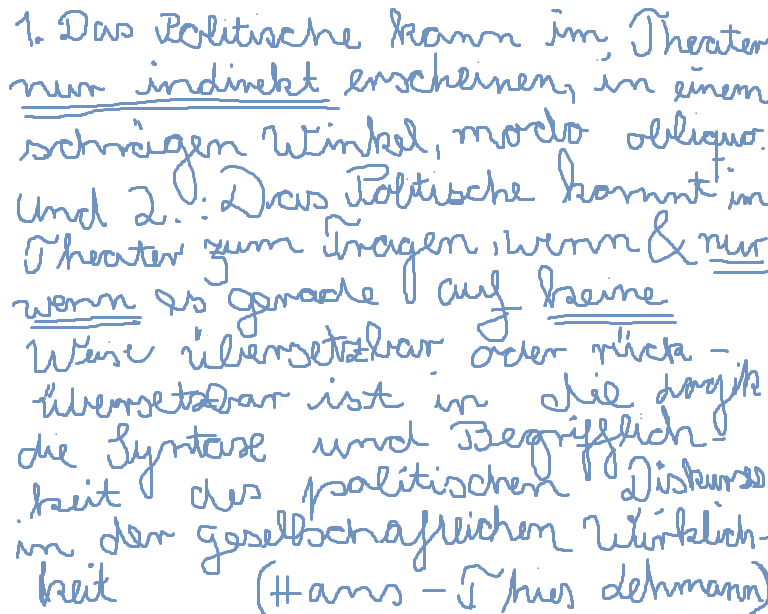

In Rekurs auf den Theaterwissenschaftler Hans-Thies Lehmann und die Frage nach dem Politischen im Postdramatischen Theater wird die These aufgestellt, dass ein politisches Theater ausschließlich nur als ein Antitheater bzw. ein Gegenentwurf zur Institution Theater konzipiert werden könne. Palmetshofer betont, dass der politische Inhalt von Texten kein Garant für ein politisches Theater sei. Vielmehr entstehe Politisches Theater durch den schrägen, indirekten Blick auf die Bühne, d.h. durch ein Verständnis von Theater als soziale Plattform der Interaktion. Das bedeute eine Relativierung des Texts in Bezug auf das Politische. Der Text als inhaltliche Basis sei nur ein Aspekt des theaterpraktischen Verhandelns von politischen Themen.

Thomas Krüger fasst kurz und prägnant zusammen:„Das Politische ist erst einmal eine Behauptung.“ Wie sich diese Behauptung im Theater entfalte, hinge ganz von der Resonanz aller Beteiligter ein Aufführung ab.

Fazit

Die Abschlussdiskussion des Stückemarkts 2015 zeichnete weniger eine Tendenz des politischen Schreibens nach, sondern bezog sich schwerpunktmäßig auf politische Formen des Theaters im Allgemeinen. Es wurde der Akt des Schreibens als eine Praxis der Entmächtigung bzw. Ermächtigung reflektiert und über neue Wege diskutiert, eine Heterogenität im Theater zu schaffen. Hierbei fielen weniger Lösungsvorschläge als Imperative: Die Forderung nach Interdisziplinarität, Multiperspektivität, Schwellenabbau und die Dekolonialisierung der Theaterinstitution und des Theatertextes waren zentrale Punkte dieser Abschlussdiskussion. Es bleibt zu hoffen, dass die verhandelten Inhalte Einzug halten in die Kulturpraxis und -politik.