Titel, Autor, Entstehungsjahr: „Orpheus steigt herab“ von Tennessee Williams, 1957.

Handlung: In eine Vielzahl von Nebenhandlungen bricht der Landstreicher Val hinein. Alle Frauen himmeln ihn an, alle Männer hassen ihn.

Erster Satz: Ich war doch gestern beim Arzt wegen meinem Mann.

Regisseur: Sebastian Nübling, sechste Einladung zum TT.

Bühne: Münchner Kammerspiele.

Beim TT 2013: Große Bühne im Haus der Berliner Festspiele.

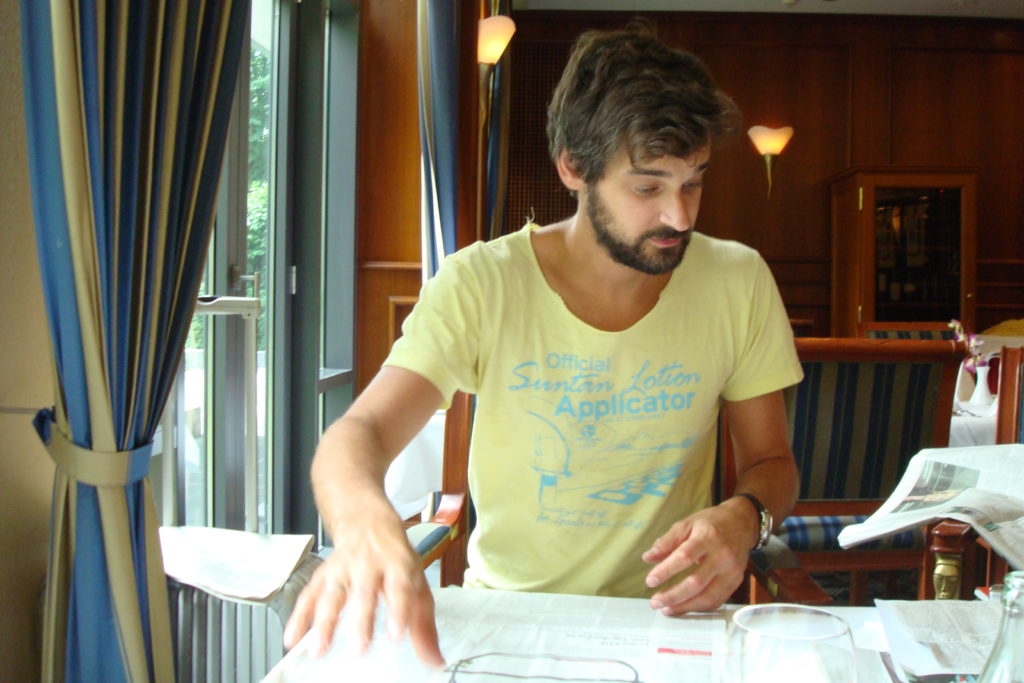

Szene aus „Orpheus steigt herab“ in der Regie von Sebastian Nübling, mit Cigdem Teke, Risto Kübar, Sylvana Krappatsch, Annette Paulmann (v.l.n.r.). Foto: Julian Röder

Menschen wie Val Xavier führen Revolutionen an. Val ist ein Landstreicher, ein heimatloser Bohémian ohne das Bourgeoise daran. Wegen seiner silbern glänzenden Anzugsjacke (die aus David Bowies Kleiderschrank kommen muss!) hat er den Beinamen Schlangenhaut. Allein durch seine Anwesenheit bringt er das Südstaatenstädtchen, Schauplatz von Tennessee Williams „Orpheus steigt herab“, erst zum Brodeln und dann zum Überkochen. Williams latent wirre Narration versteht Val nicht nur als temporäre Erlöserfigur, sondern als Reinkarnation der griechischen Mythologiefigur Orpheus und möglicherweise sogar als irdischen Jesus. Folglich muss dieser Val eine ganze Menge schwacher Dramatik ausbügeln. Er muss der Katalysator sein für Übersprungshandlungen. Er muss sein wie Risto Kübar.

Vom ersten Moment an flutet er den ganzen Raum mit seiner Präsenz (wenigstens bis in meine siebte Reihe). Unglaublich, wie er sich bewegt, schleichend, tänzelnd, unter unsichtbaren Hindernissen untertauchend, mehr Katze als Schlangenhaut. Für die Katze spricht, dass er Sprünge aus großer Höhe problemlos meistert, er landet in der Hocke, schnellt sofort empor, und schon ist die nächste Bewegung halb vollführt. In Kübars Bewegungen gibt es keine Brüche, alles ist ein stetes, smoothes Gleiten. Er setzt physikalische Gesetze außer Kraft: Aus dem Dach des Karussells kopfüber baumelnd (dieses Karussell, ein Bühnenbild, in dem man wohnen will!), beiläufig eine Zigarette rauchend, von der Leiter hinabgleitend, fast ohne sie zu berühren (steht man selbst doch jedes Mal schwankend darauf und fragt sich, wie viele Haushaltsunfälle tödlich ausgehen).

Es scheint, als stünde er immer einen halben Meter neben sich, wie auf Valium (Val, Valium, ein Wortspiel?) oder wie man sich fühlt nach vielen schlaflosen Nächten, wenn das Summen des Halbwachzustands einsetzt. Wahrscheinlicher jedoch ist, dass Val sich selbst narkotisiert. Wie gelingt es diesem Menschenverführer gleichzeitig feminin und maskulin zu sein, aber nicht androgyn (worin stets ein Hauch Asexualität liegt)? Den Heroin-Chic eines Rockstars vereint er mit der Unschuld eines kleinen Jungen und der Anmut einer Skulptur im Kontrapost. Dabei ist sein Auftreten niemals nur grazil, was ermüdend wäre (so, wie sich die Schönheit makelloser Menschen erschöpft), sondern von kleinen Fehlern durchzogen. Seine Bewegungen wirken in ihrer Geschmeidigkeit gleichzeitig artifiziell, es ruckelt und hackt, so wie der Minutenzeiger einer Uhr ein paar Millimeter nach hinten springt, bevor er zur nächsten Ziffer wandert. Und dann ist da sein Akzent. Risto Kübar ist Este. Teile des Textes spricht er in seiner Muttersprache, dazwischen wechselt er zwischen Deutsch und Englisch. Zum Wortende hin überreizt er die Silben und seine Laute sind wie von einem stetigen Seufzen unterlegt.

Wenn Val nicht auf der Bühne ist, sucht man ihn. Es gibt Menschen, von denen man sagt, sie holten das Beste in anderen hervor. Bei Val kehren sie ihre verschütteten, möglicherweise unter Verschluss gehaltenen Seiten nach außen: Das Absolute. Die Prollgang mit den Dobermann-Jacken verprügelt ihn nicht, weil er eine Gefahr für sie wäre, sondern weil dieser schmächtige Kerl sie in ihrer Männlichkeit bedroht, sie geradezu verlacht und diese Männlichkeit im gemeinsamen Gewaltakt wiederhergestellt werden muss. Die Frauen im Stück, allen voran Lady (Wiebke Puls), verfallen ihm vom ersten Moment an, man fürchtet, sie könnten ihn zerfetzen, so rasend begehren sie ihn. Sie kommen sich selbst abhanden, lösen sich auf. Val ist Projektionsfläche für sämtliche Frauenfantasien dieser Welt – und doch perlen all diese Fantasien an seiner Sleekness ab. Am Ende des Stücks ist Lady tot und Val zieht weiter.

Man kann nur hoffen, dass man im echten Leben nie so einem Val begegnet. Man würde ihm blind vertrauen, all seine Geheimnisse mit ihm teilen. Seine Anwesenheit machte einen willenlos. Seine Abwesenheit würde einen zerreißen. Alles andere würde bedeutungslos. Nichts wäre mehr wie zuvor.